Les innovations organisationnelles

De quels outils l’organisation doit-elle se doter ou quelles formes l’organisation doit-elle prendre pour être capable d’intégrer les nouveaux enjeux et/ou d’impulser le changement ?

Adapter la forme-même d’une organisation de travail et modifier ses modalités formelles et informelles de fonctionnement représentent un premier levier possible pour permettre à l’organisation du travail de s’adapter aux nouveaux enjeux.

Il y a presque autant de possibilités d’organisations de travail que d’organisations elles-mêmes : l’organisation peut être une entreprise, une administration ou une association et les organisations diffèrent par leur objet social (type d’activité produite), leur finalité (recherche ou non de profit), leur gouvernance (pour les prises de décisions), leurs propriétaires (publics ou privés). Cependant, elles peuvent tout de même être envisagées comme un objet en soi ; c’est la raison d’être de la science des organisations.

La science des organisations enseigne qu’une organisation au sens de collectif de travail ou au sens d’unité de production peut prendre des formes très différentes : de la forme la plus classique et traditionnelle (l’organisation hiérarchique de l’entreprise théorisée à travers le taylorisme) à des formes beaucoup plus expérimentales comme les organisations autogérées ou sans chef jusqu’à des formes idéales ou idéalisées comme l’organisation dite « opale » ou la très souvent citée – mais rarement appliquée en intégralité – « organisation apprenante ».

Y-a-il des modalités d’organisation de travail plus propices que d’autres pour « supporter » (au sens d’endurer mais aussi au sens de l’anglicisme encourager) le changement ? Comment une organisation peut-elle s’approcher des modalités idéales de fonctionnement ?

L’organisation scientifique du travail consiste pour une organisation en la rationalisation consciente de ses modes de fonctionnement dans un souci d’efficacité croissante.

Literary Digest 1928-01-07 Henry Ford Interview / Photographe inconnu, Domaine public, via Wikimedia Commons

Cette organisation scientifique s’est dès lors sans cesse perfectionnée. De manière très schématique, l’histoire de l’organisation scientifique du travail commence avec le fordisme, se popularise et se systématise avec le taylorisme, et devient encore plus performante avec le « toyotisme ».

Le toyotisme diffère du tayloro-fordisme car on y trouve plus d’égalité dans les relations entre individus, qui étaient hiérarchiquement différenciés (exemple : entre ouvriers et ingénieurs). Le déploiement du toyotisme a pris plusieurs dizaines d’années au Japon. Cette recherche de la qualité privilégiée tout au long de la chaîne de production à travers la lutte contre le gaspillage et les coûts superflus s’appuie sur l’objectif des 5 zéros : zéro stock, zéro défaut, zéro papier, zéro panne, zéro délai. Devenu la méthode « lean », il se revendique comme modèle exportable à toute organisation quel que soit son objet social ou sa finalité. L’organisation scientifique du travail connaît des avatars plus récents avec l’irruption de modes plus innovants et itératifs d’organisation comme le « teslisme ».

-

Une organisation attentive à l’individu

Une organisation attentive à l’individu

Comment rendre l’organisation plus inclusive et remettre l’individu au cœur de l’organisation ?

Dans un contexte de concurrence accrue pour attirer les talents et retenir les compétences rares, l’organisation se doit de soigner l’attention qu’elle porte à ses collaborateurs. Le terme d’organisation inclusive est peut-être galvaudé en ce qu’il est usité pour décrire toutes les organisations qui se targuent d’une politique de diversité. Il répond cependant à un besoin fondamental du collaborateur qui doit se sentir inclus dans un collectif qui ne peut plus nier les individualités, tant on sait désormais que la diversité des personnalités, des formations, des styles cognitifs qui composent une équipe est un facteur clé pour la performance d’une organisation dans un monde devenu VUCA.

L’inclusion revient à remettre l’individu au cœur de l’organisation pour des collectifs de travail qui ont soif de services personnalisés rendus par les fonctions support de l’organisation au premier rang desquels les équipes RH. Le collaborateur ne veut pas se sentir formaté à travers des standards imposés par la direction, il ne veut pas être interchangeable et l’attention qui lui est réellement portée par le système fait toute la différence entre une organisation qui prône une politique de diversité et une organisation véritablement inclusive.

Quatre pistes innovantes (parmi d’autres) nous ont semblé intéressantes pour atteindre cet objectif :

a. Mettre en place des programmes d’empowerment des salariés (intrapreneuriat, 10 % de collaborateurs inspirés, droit à l’erreur)

Le collaborateur, même motivé par sa mission et quelle que soit sa position dans l’entreprise, peut ne pas se sentir autorisé par l’organisation à proposer des solutions aux irritants qu’il rencontre. Voire renoncer à prendre un risque très mesuré et ce, même s’il perçoit que celui-ci mériterait d’être pris. Redonner confiance au collaborateur dans son possible génie sur le champ de son travail quotidien consiste à l’encapaciter sur sa possibilité à améliorer le fonctionnement de son organisation. Il suffirait de 10 % de collaborateurs « mus par le sens de leur action, agissant avec courage, conscients qu’il est nécessaire que quelques-uns ouvrent la voie pour que d’autres puissent ensuite se lancer, rassurés et inspirés » et permettent d’atteindre le « point de bascule » : ce qui fait bouger toute une organisation.

Divers programmes ou politiques d’empowerment du collaborateur peuvent être imaginés pour offrir au collaborateur cette possibilité gratifiante d’apporter sa pierre à l’édifice.

L’intrapreneuriat est une solution éprouvée pour fidéliser les collaborateurs les plus imaginatifs – et par ricochet faire bénéficier en retour le collectif des pas de côté que souhaitent explorer certains pour résoudre des problématiques de l’entreprise

ou répondre à des questions qui ne se posent encore qu’à très bas bruit. Cette autorisation de penser « out of the box » doit être expressément prévue par l’organisation.

Malgré cela, le droit à l’erreur reste tabou en entreprise. La performance et la productivité y sont les valeurs cardinales. Les process qualité prônent logiquement le « zéro défaut », le « zéro panne » ou le « zéro délai » voire le « bien faire du premier coup ». Avec la transformation numérique qui se veut plus disruptive qu’incrémentale, les mentalités évoluent. Il ne s’agit plus d’améliorer des process existants en les outillant (transformation incrémentale) mais d’innover de manière plus franche pour atteindre la disruption et mener une stratégie « océan bleu » qui va assurer à l’entreprise un business model différenciant et rémunérateur dans le temps. Le mot d’ordre des start-ups est dès lors « fail fast » car si errare humanum est (l’erreur est humaine) perseverare diabolicum, (persévérer dans l’erreur est diabolique).

Photo by UX Indonesia on Unsplash.

Bien que le droit à l’erreur soit mis en avant par certaines entreprises, les collaborateurs y restent souvent soumis à la menace d’une stigmatisation voire d’une sanction en cas d’échec. Autoriser l’innovation disruptive suppose d’enlever l’épée de Damoclès qui pèse sur les collaborateurs pour éviter que la peur de l’échec ne conduise à l’autocensure.

Dans des organisations aux procédures très encadrées, le programme d’intrapreneuriat doit être très précisément fixé et institutionnalisé pour que le collaborateur puisse oser se lancer et bénéficier d’un espace protecteur où il peut tenter, et d’une infrastructure même frugale pour développer son idée. On peut trouver ces espaces dans le studio RTE (cf. Encart 1) ou à travers le Parcours d’intrapreneuriat du Ministère des Armées (cf. Encart 2).

b. Promouvoir de nouvelles modalités d’intégration des collaborateurs

L’accueil d’un collaborateur dans une organisation est un facteur primordial de performance des politiques RH quand on sait que 86 % des collaborateurs prennent la décision de quitter ou de rester durablement dans une entreprise dans les six premiers mois suivant leur embauche (cf. partie 3).

Au-delà des parcours d’intégration classiques (livret d’accueil avec les informations essentielles, journée des nouveaux arrivants, formation au logiciel maison, formation des primo affectés sur un métier, mise en place de binômes tutorés-référents, liste de personnes à rencontrer) qui, lorsqu’ils sont mis en place, mobilisent des moyens RH importants, certaines organisations ont mis en place des dispositifs innovants, frugaux ou dispendieux, mais toujours attrayants, pour intégrer les collaborateurs, réduire l’anxiété liée à la prise d’un poste dans un univers inconnu et assurer le « culture fit » du nouvel embauché : parcours digitaux comprenant des actions à accomplir comme chez l’Oréal ou Twitter, FAQ sur l’outil collaboratif de l’entreprise comme chez Blablacar, « bootcamp » pour faire découvrir la culture de l’entreprise comme chez Facebook, immersion totale dans les métiers chez PSA… (cf. Encart 3)

c. Faire émerger des leaders différents en diversifiant volontairement les types de profils cognitifs recrutés (introvertis, hypersensibles, impertinents, neuro-atypiques…)

Pour que la politique d’inclusion ne consiste pas seulement à afficher le respect des obligations de non-discrimination des minorités à l’embauche ou à communiquer sur la diversité apparente des origines des collaborateurs promus mais qui sont en réalité issus de cursus de formation similaires,

l’organisation peut mener une politique consciente de recrutement et de promotion en interne de profils atypiques en termes de personnalité ou de comportements.

La différence ne se réduit pas en effet à une marque objective : la couleur de la peau, la nationalité, le genre ou le capital socio-culturel. Elle peut aussi désigner des qualités et comportements considérés par la majorité comme différents de la norme dominante donc « anormaux ».

Dans le monde professionnel, les profils atypiques doivent plus souvent inventer leur place plus que la trouver ou s’y tenir. Ils peuvent être écartelés entre la nécessité de soumettre leurs comportements aux normes dominantes et le désir de rester fidèles à eux-mêmes. Nombreux sont ceux qui n’y parviennent pas. Les chefs d’entreprise atypiques sont les « archétypes positifs » de l’expression de cette différence. Selon Norbert Alter, « les patrons atypiques tirent de leur statut d’anormalité une force incomparable pour faire dialoguer et fédérer les hommes ». « Les différents deviennent ainsi des fabricants de liens qui unissent des univers disjoints, comme les commerçants d’autrefois associaient des régions séparées par la distance ». Ils rendent possible l’aventure consistant à demeurer loyal au passé tout en tordant le cou aux formes de loyauté associées à la place, à la classe, au genre ou au stéréotype. Leurs itinéraires défient les prévisions des RH mais rassurent également : face à ces nouveaux “roles models”, il apparaît possible au collaborateur atypique d’échapper aux mécanismes de reproduction et de discrimination.

Au lieu de voir leur différence comme une faiblesse et les écarter des profils à recruter ou à promouvoir, les RH et les managers peuvent au contraire constituer consciemment un vivier de profils atypiques (hypersensibles, impertinents, introvertis…) à partir des forces et qualités qu’ils leur reconnaissent consciemment :

- L’intuition et les capacités d’empathie des hypersensibles sont décisives dans des univers qui doivent accompagner le changement.

- La capacité des impertinents à penser « out of the box » est cruciale pour une organisation qui doit se réinventer face à l’imprévu. A rebours du conformisme social, les impertinents sont utiles pour oser dire, comme dans le conte d’Andersen, que le « roi est nu ».

- Dans un environnement professionnel tendant à promouvoir la prise de parole, les personnalités introverties ont le plus souvent un besoin de réflexion préalable à l’action et un besoin d’introspection, qui peuvent favoriser les analyses profondes et/ou de la vision globale des problématiques. Même si leur personnalité peut être considérée comme antinomique avec les postes managériaux, les « introvertis » peuvent être des chefs particulièrement appréciés des managés en raison de leur tendance à prendre la parole de manière ciblée et à être plus spontanément dans l’écoute (cf. Partie V). Par ailleurs, dans le contexte du télétravail, les introvertis se révèlent des managers particulièrement performants.

Les RH doivent être sensibilisées à cette question de l’accueil et de la promotion de ces profils atypiques mais les collaborateurs doivent aussi pouvoir y être formés afin de maximiser les chances de réussite de cette politique.

Photo by Daniele Franchi on Unsplash.

d. Prendre en compte les aspirations individuelles des collaborateurs et leur sécurité psychologique (réassurance, sérénité)

La volonté de mettre l’individu au cœur de l’organisation passe aussi par une attention à ses aspirations profondes et besoins psychologiques, ce qui lui garantit une sérénité dans l’accomplissement de ses missions.

Si l’entreprise est légalement tenue de mettre en place des dispositifs de prévention des risques psycho-sociaux, elle doit aussi désormais garantir de manière plus large un environnement sécurisant pour ses collaborateurs pas seulement matériellement mais aussi psychologiquement (cf. Partie II).

Il s’avère en outre que ces « fearless organizations » sont garantes de la performance globale du collectif de travail. Dès lors, l’attention réelle et non feinte à l’autre dans sa spécificité devient un critère central de recrutement des personnes en capacité de manager (cf. Partie V).

2. Une organisation mobile et souple

Comment rendre l’organisation plus réactive aux changements ?

Dans un environnement de plus en plus turbulent et exigeant, les dirigeants d’entreprises réfléchissent aux moyens de rendre leur organisation plus réactive aux changements et plus résiliente.

Les objectifs sont de simplifier l’organisation pour éviter les prises de décision en silos et d’autoriser des relations de travail plus directes et égalitaires.

La transformation profonde que cela suppose ne repose pas sur un modèle clé en main. Elle s’applique dans un univers donné et singulier qui est celui de l’histoire de l’organisation et de sa culture. Elle prend du temps.

Quatre pistes innovantes (parmi d’autres) nous ont semblé intéressantes pour atteindre cet objectif :

a. Libérer les organisations par l’enclenchement d’un processus poussé de délégation

Les entreprises tentent notamment de favoriser l’autonomie grandissante de leurs collaborateurs et l’agilité de leur organisation. L’effacement total du taylorisme se profile : la séparation des tâches de décision, de conception et d’exécution correspond de moins en moins aux besoins des organisations qui doivent être agiles, apprenantes, inventives et en prise avec les évolutions de la société.

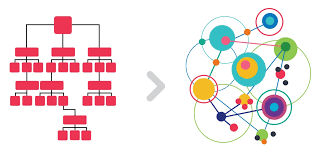

Loin de l’ancien modèle hiérarchique basé sur la verticalité,

l’holocratie est un mode d’organisation et de gouvernance basé sur la responsabilisation et l’autonomie des salariés.

Vers un modèle holocratique

Inventée aux Etats Unis par la société HolacracyOne, elle se veut une méthode pragmatique pour appliquer de manière univoque les concepts d’entreprise libérée dont certaines organisations s’étaient emparées de manière différente.

La méthode est basée sur une convention en 5 articles décrivant la notion de rôle (article 1), celle de cercles (article 2), le changement attendu au niveau de la gouvernance (article 3), les règles du jeu (article 4) et les indications pour démarrer (article 5).

Il s’agit pour les dirigeants d’entreprise d’identifier parmi les rôles de l’organisation préalablement cartographiés en plusieurs cercles ceux qui font leurs talents et ceux qu’ils peuvent déléguer. Parmi ces derniers, ils doivent déterminer ceux qu’ils peuvent déléguer dans l’immédiat (ceux pour lesquels le salarié qui en est chargé peut agir et prendre les décisions qui s’imposent en toute autonomie sans en référer à la hiérarchie) et ceux qu’ils ne peuvent pas déléguer et pour lesquels il faudra entamer un plan de recrutement ou d’apprentissage à 2 ans.

Tout ne passe plus par les managers, des paliers de validation disparaissent avec deux garde-fous : la transparence et le délai d’objection. La façon de mener les réunions ou les projets s’en trouve radicalement modifiée. Ce concept est par exemple mis en place chez Loyco. Même si ces modalités innovantes d’organisation ne constituent parfois que des essais temporaires (exemple d’Ultéria fondé par Alexis Nollet) qui ne rencontrent pas la culture de l’organisation ou qui ne survivent pas au changement de dirigeants et/ou de politiques internes, il n’en reste pas moins que ce sont ces essais qui permettent aussi de transformer peu à peu la culture de l’entreprise.

Photo by Louise Viallesoubranne on Unsplash.

b. Instituer l’innovation au cœur de l’organisation ou comment rester ouvert au hasard ?

Bien que la très grande majorité des dirigeants estiment que l’innovation est primordiale pour rester compétitifs, les entreprises n’y accordent qu’environ 10 % de leur temps selon un sondage IFOP de 2013. La nouvelle R&D ne peut plus se contenter de lancer des programmes de recherche appliquée directement dans le secteur où l’organisation est active et supervisée par des chercheurs du domaine d’étude. Elle implique le collaborateur lambda qui peut être porteur de l’innovation décisive pour le business model de demain.

La rêverie libre doit être non seulement autorisée mais aussi suscitée. De ces espaces temps de liberté peuvent naître les plus grandes opportunités.

C’est le principe de la sérendipité. On trouve par exemple ce dispositif chez Google qui laisse jusqu’à 20% de temps à ses salariés pour travailler sur des idées innovantes, dispositif héritier 2.0 de la « boîte à idées ». Selon sa politique RH affichée, Google permet à ses employés de passer 20% de leur temps sur les projets de leur choix qui, in fine, bénéficient à l’organisation (même s’il s’agissait plutôt d’un 120% selon une ancienne dirigeante.)

c. Digérer et utiliser son histoire pour en faire une force (psychothérapie organisationnelle), devenir une organisation réflexive

Une disruption technologique ou la perte d’un marché majeur peuvent être vécues par une entreprise qui ne s’y attendait pas comme un traumatisme, un choc émotionnel profond dont elle va devoir se relever en faisant appel à l’ensemble de ses ressources, dont ses ressources immatérielles que peuvent être son histoire ou la culture d’entreprise (cf. Partie IV) qu’elle aura su créer.

Si le choc traumatique peut être surmonté par une psychothérapie pour un individu, pour une organisation on pourrait plutôt parler d’une capacité à devenir réflexive.

La réflexivité consiste à analyser les raisons pour lesquelles les objectifs ne sont pas réalisés (l’apprentissage par l’erreur) mais également à identifier en situation réelle de bonnes pratiques qui participent à la performance de l’organisation. Elle suppose pour l’organisation de développer un savoir-faire de questionnement et d’introspection dans des univers qui poussent à l’action et à la course aux résultats et où la remise en cause reste un exercice difficile voire tabou. Il est plus simple de rejeter la réalité d’un échec en mobilisant l’excuse d’éléments extérieurs (la conjoncture, la concurrence), brandis comme autant d’arguments. La réflexivité n’est pas uniquement un exercice ex-post (cf. les séances de REX organisées dans les entreprises à la fin de programmes et la capitalisation des données) : elle se construit avant l’action en se préparant le mieux possible, pendant l’action en corrigeant les erreurs en temps réel, et après l’action pour proposer des pistes d’amélioration. Elle peut s’appuyer sur des supports qui soutiennent cet apprentissage : vidéos, carnets de voyage… Des organisations avec une très haut degré d’exigence, comme la patrouille de France, font cet effort de réflexivité et constatent ainsi que « sans l’humain on ne peut performer durablement » comme le confie son ancienne Commandant Virginie Guyot.

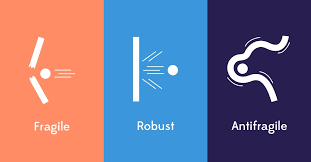

Selon Nassim Nicholas Taleb, auteur du Cygne noir (2013), pour s’adapter à un contexte mouvant,

le REX ne suffit pas, il convient de s’appuyer sur le concept « d’antifragilité » des organisations qui renforce leur capacité d’adaptation rapide.

Notion d’antifragilité d’après Nassim Taleb.

Ce néologisme définit un système ou un fonctionnement qui bénéficie des chocs et des imprévus qu’il rencontre pour en sortir plus fort. N. Taleb recommande une toute autre approche des stratégies actuelles de management du risque qui ont pour principe d’éliminer la volatilité et de se protéger au maximum de l’aléatoire. Une vision « antifragile » est fondée sur le mode itératif « essai-erreur ».

Il s’agit d’accepter l’imprévisible et l’irréversible dans la trajectoire de l’entreprise et de s’appuyer sur des personnalités prêtes à affronter cette incertitude et pré-identifiées parmi les collaborateurs. Ces personnalités peuvent infuser le goût de l’aléatoire au sein des équipes et ainsi limiter la fragilité des organisations. N. Taleb invite les entreprises à faire preuve davantage d’ouverture quant à leur stratégie en ayant, par exemple, un plan de rechange et plusieurs options ou scénarios possibles.

d. Apprendre et s’améliorer en continu : « l’entreprise apprenante » et le biomimétisme

L’entreprise se veut « apprenante » lorsqu’elle s’efforce consciemment d’apprendre de et avec ses collaborateurs afin de s’adapter et rester compétitive. La connaissance de ses collaborateurs y est vue comme un capital à préserver et à faire fructifier. Au-delà de de la politique de formation continue institutionnelle,

l’entreprise apprenante affiche comme objectif de déployer une « learning culture », une politique encourageant à « apprendre à apprendre » renforçant l’engagement individuel et collectif.

Elle s’attache non seulement à prendre en compte les retours d’expérience pour apprendre de ses erreurs et y trouver collectivement des solutions mais elle valorise également les expérimentations proposées par les collaborateurs, qui sont vues comme autant d’initiatives apprenantes (les innovation hub se déploient dans les entreprises depuis les années 90, l’autonomie des collaborateurs y est valorisée…). Elle capitalise enfin sur ses connaissances : l’objectif est « capturer » les savoirs avant le départ d’experts et de transférer les savoirs et acquis de l’expérience entre collaborateurs. Une politique de « knowledge management » (avec plateforme de gestion documentaire dédiée, formation d’experts du recueil des savoirs…) y est systématiquement organisée. (cf. Encart 4)

La nature et son évolution millénaire sont des exemples frappants d’apprentissage en continu, de « test and learn » avec des millions d’années de recul.

Tel un laboratoire de recherche et développement, le vivant a éprouvé des stratégies et modèles pour trouver des solutions aux problématiques rencontrées. Le biomimétisme tente de comprendre les stratégies et les modèles testées par la nature pour les reproduire et les appliquer à des problématiques différentes : design, architecture, production d’énergie, mécanique… Cette notion désigne « l’innovation inspirée par la nature ». L’approche revient à tenter d’appliquer les recettes élaborées par le vivant en vue de gains de performance, qu’ils soient énergétiques, économiques, fonctionnels, de durabilité, etc. S’inspirer du vivant et imiter ses propriétés dans les domaines de la RSE du management, de la diffusion des informations et de l’organisation des équipes reste encore trop peu répandu en France.

Exemple de biomimétisme – © aquaportail.com

3. Une organisation engageante et confiante

Comment rendre l’organisation plus collaborative et plus participative ?

Engager véritablement revient à impliquer les collaborateurs dans le destin de leur organisation, ce qui, lorsque l’on considère la puissance de l’intelligence collective, peut donner à l’organisation en question un avantage compétitif considérable. L’envie d’un collaborateur de s’impliquer semble cependant dépendre de plusieurs facteurs rarement réunis : il trouve les missions qu’on lui confie passionnantes, ses relations de travail sont authentiques et basées sur la confiance, il dispose d’un niveau d’autonomie et de liberté suffisant et les services sont solidaires dans l’adversité, il (re)trouve du sens à ce qu’il fait. Plusieurs dispositifs peuvent stimuler l’envie du collaborateur de s’engager en confiance au premier rang desquels ceux qui instaurent et entretiennent un esprit collaboratif et permettent de participer aux décisions de l’organisation.

Quatre pistes (parmi d’autres) nous ont semblé intéressantes pour atteindre cet objectif :

a. Insuffler le collaboratif dans l’organisation

La crise sanitaire et le télétravail qu’elle a contribué à « propager » dans les organisations ont fait sentir à quel point les temps de retrouvailles en physique des collaborateurs étaient essentiels pour le collectif de travail.

Les interminables réunions en visio (ou télé)- conférence nées avec le COVID ont exacerbé la nécessité de donner à ces temps de travail collectifs une nouvelle forme pour les rendre plus qualitatifs humainement et véritablement productifs.

Plusieurs organisations promeuvent dès lors de nouvelles formes de réunion (plus courtes, debout, scénarisées, laissant place à l’expression des émotions ou conçues pour aboutir à l’élaboration d’un prototype dans un temps limité) et veulent déployer ces expérimentations au-delà de la sphère de l’innovation.

L’entreprise RTE a par exemple lancé l’initiative « TOP » visant à sensibiliser par des podcasts les collaborateurs aux formats et méthodes de réunion qui permettent véritablement à ces dernières d’être « productives, engageantes et apprenantes ». Redonner goût au « travailler ensemble » et tirer parti des envies collaboratives suscitées par ces nouveaux formats de réunion permet souvent d’avancer de manière décisive sur les sujets grâce à l’intelligence collective générée.

L’esprit collaboratif peut aussi être insufflé à travers la mise en place de programmes de mentorat et de co-développement

(par exemple avec la méthode Champagne et Payette). Au-delà de l’apprentissage par le partage d’expériences, ces programmes permettent de créer des solidarités entre générations de collaborateurs d’entités différentes (co-développement) ou de niveaux hiérarchiques différents (mentorat) qui ne seraient pas nées autrement. Renforcer cet état d’esprit d’entraide dans une organisation souvent marquée par des processus compétitifs (élévations dans la pyramide organisationnelle…) est clé

- à la fois en termes de bien-être au travail ;

- mais aussi pour la performance de l’organisation qui gagne un temps précieux pour l’acquisition des savoirs, savoirs-être et savoirs faire avec les liens interpersonnels se créant de fait entre collaborateurs qui rencontrent des problématiques similaires plutôt que lors de sessions de formation continue désincarnées.

[Méthode Champagne et Payette : méthode des groupes de co-développement professionnel inventée en 1997 au Québec par Adrien Payette, professeur à l’Ecole nationale d’administration publique située à Montréal, et Claude Champagne, professionnel de la formation en développement organisationnel dans un hôpital quebecois.]

Ainsi, il a été observé par Isaac Getz que plusieurs dizaines d’entreprises qui sont consciemment devenues « altruistes » relèvent avec succès les défis auxquelles elles sont confrontées simplement en se concentrant inconditionnellement sur l’autre, sur leurs interlocuteurs, sans subordonner ce service à des considérations financières. L’ouvrage relève que la performance financière supérieure des entreprises altruistes est la conséquence d’une focalisation sur les salariés, puis seulement ensuite sur les clients, puis sur les fournisseurs et enfin les communautés locales. Il s’agit d’engager les salariés puis seulement de réaliser les étapes suivantes : satisfaire ses clients, traiter parfaitement ses fournisseurs et soutenir ses communautés locales.

[« L’entreprise altruiste », Isaac Getz et Laurent Marbacher, 2019]

Photo by Nick Fewings on Unsplash.

b. Augmenter la reconnaissance en évaluant autrement

La reconnaissance, besoin humain fondamental selon la pyramide de Maslow, s’incarne en entreprise à travers les promotions qui résultent de revues des talents et des entretiens annuels d’évaluation. Traditionnellement, l’évaluation est confiée aux managers N+1.

Les nouvelles formes d’entretien annuels incitent au feedback du managé vers le manageur.

Ce dernier peut aussi poser des questions moins traditionnelles à son managé : « Est ce que tu te sens valorisé? », « Est ce que tu apprends? », « Est ce que tu t’amuses? » On peut cependant douter de la sincérité de ce retour lorsqu’il est couplé à l’entretien qui sous-tend le système de distribution annuelle des primes.

Des systèmes alternatifs émergent visant à engager le collaborateur dans la performance humaine de son organisation. Les 360° proposés aux cadres, aux hauts potentiels et aux cadres dirigeants depuis plusieurs années dans les organisations incarnent ce renouveau de l’évaluation annuelle. Cette évaluation est « multidimensionnelle » car elle n’est plus seulement top-down mais devient également bottom-up et horizontale. Les 360° permettent aussi d’éviter des dérives potentiellement autoritaristes dans des organisations où les dirigeants sont souverains dans leur domaine d’action.

Une autre pratique managériale innovante consiste à confier le pouvoir aux collaborateurs de se reconnaître entre collaborateurs,

non pour l’atteinte de ses objectifs, mais pour d’autres compétences plus interpersonnelles. Cette reconnaissance « collaborative » a notamment été mise en œuvre dans une filiale d’AXA.

AXA banque a promu une initiative interne visant à l’envoi de « kiffs » entre collaborateurs : à partir de l’outil inventé au terme d’un hackhaton interne en 2015, chaque salarié peut adresser à ses collègues dans la limite de trois par mois un signe de reconnaissance dit « kiff » sous la forme de quelques mots rendus publics. Le signe de reconnaissance vient célébrer les softs skills du collaborateur : communication, efficacité, créativité, adaptabilité, sens du collectif et leardership. Ces marques de reconnaissance s’échangent par le biais d’une plateforme interfacée sur l’intranet de l’entreprise. Chaque mois sont mis en avant cinq « top kiffs » et cinq autres collaborateurs pour leur participation et leurs commentaires sur la plateforme. Ils reçoivent des chèques cadeaux personnalisés. Cette initiative n’a pas vocation à se substituer aux systèmes de récompense traditionnels (outillés par les process des entretiens annuels et campagnes promotionnelles dont les critères sont essentiellement la qualité et la quantité du travail effectué). Ce dispositif, qui fonctionne sur la base du volontariat, semble contribuer à la culture d’ouverture, de bienveillance et de partage. La reconnaissance collaborative rencontre ses utilisateurs puisque 60 % des collaborateurs envoient au moins 1 kiff par mois. Ce système a depuis « essaimé » dans d’autres entreprises (Safran, RTE, April…).

La participation de chacun au système de reconnaissance peut enfin s’incarner de manière plus diffuse à travers le sondage régulier et institué de l’ambiance du jour,

c’est-à-dire l’état d’esprit de chacun : outils numériques de sondage rapide permettant des feedback quotidiens et lancement par l’entreprise de « flash mood » sous des formes plus visuelles : tableau noir à l’entrée où chacun est invité à dessiner, ou tableau de bord où l’on peut positionner avec une carte à jouer son humeur du jour.

Photo by Apaha Spi on Unsplash.

c. Intégrer les collaborateurs à la prise de décision, donner le pouvoir et faire confiance

Les initiatives visant à plus de subsidiarité dans la prise de décision semblent aussi des facteurs déterminants de l’engagement durable des collaborateurs.

La confiance et l’autonomie données à un collaborateur sont de véritables ailes qu’il va déployer pour servir la stratégie de l’organisation.

Il ne s’agit pas d’obliger tout un chacun à participer à la prise de décision de son organisation lorsqu’il ne le souhaite pas et/ou qu’il se sent démuni (notamment s’il est un nouvel arrivant) pour donner son avis sur la stratégie de l’entreprise. Cette subsidiarité doit être dosée : elle doit non seulement être conditionnée à l’envie du collaborateur de prendre une part au destin de son organisation ou de l’une de ses unités mais aussi être proportionnée à son expertise réelle notamment pour prévenir tout risque d’effet Dunning-krüger.

Le board décisionnel peut paraître éloigné du collaborateur. Quelques entreprises ont créé un shadow-board ou comité exécutif fantôme, placé sous le patronage du PDG et constitué à la suite d’un processus ouvert de candidatures libres.

Il s’agit d’un groupe de collaborateurs cadres non supérieurs qui travaillent avec les cadres dirigeants sur des initiatives stratégiques. L’objectif est de tirer parti des idées de ce groupe et de diversifier les expertises et expériences auxquelles sont exposés les décideurs. Les entreprises font aussi ce choix avec un objectif économique : il s’agit pour elles de rester connectées aux attentes et habitudes des consommateurs.

Ces dernières peuvent être mieux perçues par les collaborateurs jeunes ou sur le terrain, dont la capacité d’éclaireurs ou de « pathfinder » s’avère réelle. Gucci a ainsi créé un shadow board composé de millenials et a connu une croissance de ses ventes expliquée, en grande partie, par sa nouvelle stratégie sur les réseaux sociaux née de la suggestion de son shadow board.

Des innovations décisives peuvent naître de ces programmes de shadows boards : les pathfinders qui les composent peuvent être à l’origine d’un nouveau type de service (abonnement pour les moins de 25 ans chez Accor), de la refonte enfin réussie d’un process (refonte de la « supply chain » après l’avoir confiée volontairement à des non experts chez Stora Enso, une entreprise finlandaise de papier et de packaging) ou simplement de l’accélération de la transformation numérique de l’entreprise par l’utilisation d’un outil collaboratif supportant leurs projets.

De manière plus quotidienne, associer à la prise de décision ce n’est pas seulement promouvoir des initiatives nouvelles visant à faire co-élaborer par le salarié les décisions stratégiques de l’entreprise, c’est aussi et déjà systématiser le recours à l’expertise du salarié pour définir son outil de travail (ne serait-ce qu’au moment où ce dernier fait l’objet d’un renouvellement et doit être décrit dans une nouvelle procédure achats) mais aussi son environnement de travail au sens large : ses conditions de travail qui doivent être non seulement garantes de sa sécurité mais aussi les plus agréables possibles (réfectoires propres, douches qui fonctionnent, vestiaires assez nombreux…). (cf. Partie II)

d. Faire participer l’extérieur « inspirant » dès que possible pour plus d’engagement

Un autre moteur de l’engagement pour les collaborateurs réside aussi dans la capacité de l’organisation à ne pas s’enfermer dans des processus, certes qualitativement performants, mais routiniers et porteurs de lassitude. Pour y remédier, l’organisation peut se connecter à la nouveauté à travers des politiques d’open innovation. Cette nécessité pour l’organisation de rester en veille sur son environnement pour demeurer dans la course concurrentielle ne doit dès lors par être cantonnée à une préoccupation de ses départements R&D.

La veille sur l’environnement doit être ouverte à l’ensemble des collaborateurs, à la fois pour bénéficier de l’effet « serendipity »

et pour rencontrer l’aspiration de nombreux collaborateurs à être connecté à l’extérieur innovant sans réaliser trop effort pour le rencontrer : par exemple grâce à des « living lab » au sein-même des locaux avec des événements organisés et intégrés totalement dans les rituels de l’entreprise.

Garder ce regard ouvert sur le monde, c’est la raison pour laquelle Transdev par exemple entretient des liens avec plus de 1600 start-ups externes via sa plate-forme d’innovation.

Cette ouverture sur l’extérieur innovant participe de manière décisive à la capacité d’adaptation de l’entreprise : elle inspire la mise en place de pratiques internes innovantes telles que des hackathons, des ateliers de créativité, des mises en situation, du feedback continu mais aussi une culture managériale encline à gérer l’imprévu et à déconstruire des modes de fonctionnement ultra rigides.

En conclusion :

Les formes d’organisations sont en pleine évolution et peuvent en elles-mêmes devenir des facteurs de changement. Le déclic ne peut venir que de l’intérieur de l’entreprise avec une incarnation forte au plus haut niveau : la volonté de se mettre en situation de changer, d’essayer, de tenter est la condition sine qua non pour devenir une organisation capable de s’adapter, proactivement ou réactivement. Le ou la DG doit aussi être prêt à changer lui-même ou elle-même de façon assez radicale en acceptant de mettre de côté son ego. Aucune recette d’innovation organisationnelle n’est meilleure qu’une autre dans l’absolu, mais il faut regarder et oser essayer !

Photo by Brett Jordan on Unsplash.